最新刊

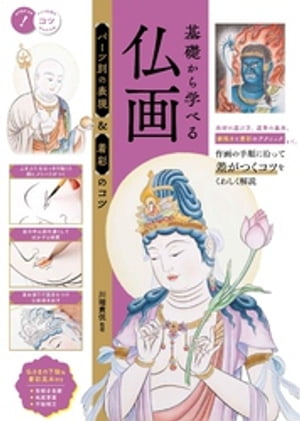

基礎から学べる 仏画 パーツ別の表現&着彩のコツ

(2023/09/08)※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 **★ 作画の手順に沿って差がつくコツを くわしく解説! ★ 画材の選び方、運筆の基本、 線描きと着彩のテクニックまで。 *上まぶたをはっきり描くと顔にメリハリがつく *唇の中心部を濃くしてぼかすと綺麗 *重ね塗りで濃淡をつけ立体感を出す ★ 仏さまの下絵&着彩見本付き ◇◆◇ 監修者からのコメント ◇◆◇** 仏画とは、仏さまを描いた絵画の総称です。 ですから壁画でも、掛け軸でも、色紙でも、 仏さまが描いてあれば、 すべて仏画と呼ぶことができます。 そう考えると、仏画は格式ばったものではなく、 意外と身近なものなのです。 そんな仏画を「自分でも描いてみたい」 、 また「描いているけれど、上手く描けないことがある」 という方に向けて作られたのがこの本です。 絵や芸事は何度やってもできなかったことが、 ちょっとした知識や技術を知ることで、 一転してうまくできることがあります。 この「ちょっとしたコツ」をたくさん知り、 何度も練習することが上達の秘訣です。 初めての方も、経験者の方も、 「ちょっとしたコツ」を実践しながら 会得していただけるよう、 作画のポイントを手順を追いながら わかりやすく解説しました。 本書では、より身近に仏画に親しんでいただけるよう、 墨と顔彩絵の具を使って画仙紙(色紙)に 描く方法を紹介しています。 仏さまには、目や耳、指先など、 人間とは違う身体的な特徴がいくつかあります。 私は師である関コウ雲先生にご指導をいただきましたが、 これらの特徴を多く知ると、 お寺でご覧になった仏像をご自身の仏画制作に 生かすこともできるようになり、 より楽しみの幅が広がると思います。 本書が皆様の仏画とそれを取り巻く世界を楽しむ 一助になれば、とても嬉しく思います。 **川端 貴コウ ◇◆◇ 主な目次 ◇◆◇ ☆第1章 基礎編 上手に道具を使って、基本の線描きをマスターする** * 道具 上手に選びたい、仏画の道具 * 画紙 紙は描きたい絵に合わせて選ぶ * 絵の具 失敗しない溶き方、混ぜ方 * 筆 正しい持ち方、動かし方 * 直線 筆の速さを一定にすると綺麗に引ける ・・・など ☆第2章 基礎編 ポイントがわかれば、線画はもっと上手に描ける * 下絵の転写 赤ペンを使うと下絵の描き漏らしを防げる * 線画を描く 中心→周囲の順に描くと全体にバランスよく描ける * 眉と目 眉は弓形に、目は上まぶたをはっきり描くと 顔にメリハリがつく * 鼻 縦の線を「細く→太く」描くと鼻筋が通る * 口元 微笑みの口元になるよう口角から伸びる線で 全体をV型にする ・・・など ☆第3章 基礎編 ポイントがわかれば、着彩はもっと綺麗に仕上がる * 肌(下塗り) 下地となる薄い色は手早く塗るとムラが防げる * 肌(濃淡) 身体の部分のラインに沿って筆を動かすと 自然に仕上がる * 唇 中心部を濃く、周囲を薄くするとふくよかに見える * 髪 濃い部分は薄い色を塗り重ねて調整する * 宝冠 赤みを着けて、温かみが感じられるように塗る ・・・など ☆第4章 実践編 こうすれば描ける親しみのある仏さま * 地蔵菩薩 * 不動明王 * 聖観音菩薩 * オリジナルの下絵を描く ※ 本書は2018年発行の 『仏画の描き方 いちばんわかりやすい 上達のポイント』 を元に内容の確認を行い、 書名・装丁を変更して新たに発行したものです。

この著者の作品2

メイツ出版の作品12

落語 キャラクター絵図 厳選40席の楽しみ方

江戸のひみつ 町と暮らしがわかる本 新装版 江戸っ子の生活超入門

親子で学ぼう! もっとおぼえたい手話 話すことが楽しくなる「会話練習帳」

知っておけばもっと楽しめる クルーズ旅行術 ガイドブックに載らない達人の知恵50

千葉 ぶらり歴史探訪ルートガイド

レッスン音源つき いちばんやさしい ギター・コード入門 最短で身につく 押さえ方のコツとルール

全国「合戦印」徹底ガイド 見どころ・楽しみ方がわかる

基礎から学べる 仏画 パーツ別の表現&着彩のコツ

日本の野鳥 さえずり・地鳴き図鑑 増補新装版 スマホ・PCで鳴き声を聴き分ける厳選200種

埼玉 ぶらり歴史探訪ルートガイド

オペラのひみつ 見かた・楽しみかたがわかる本 総合芸術の魅力超入門

正しく使いこなすためのビジネス語彙トレ プレゼン・打合せで役立つカタカナ語&頻出ワード720